「最近、なんだか元気がない」「皮膚トラブルが続いている」

そんな愛犬の変化を年齢のせいと見過ごしていませんか?

実は、これらの症状の背景に甲状腺ホルモンの不足や欠如が原因の「甲状腺機能低下症」が隠れていることがあります。

本記事では、犬の甲状腺の役割から、甲状腺機能低下症の症状、原因、診断、治療法、そして自宅でのケア方法まで獣医師がわかりやすく解説します。甲状腺機能低下症による不調のサインを見過ごさず、適切な治療を受けることで生活の質を大きく改善することができます。ぜひ参考にしてください。

甲状腺の働き

まず、犬の甲状腺の位置や構造、分泌されるホルモンとその働きについて紹介します。

甲状腺の位置と構造

犬の甲状腺は、首の前側に左右一対で位置しています。蝶ネクタイのような形をしており、気管の外側に貼り付くようにして存在しています。

健康な犬の甲状腺の大きさは、小型犬で長さ2~2.5cm、25kg以上の大型犬で3.5〜4.5cmが目安です。

甲状腺は、外見ではわからず、触診でもはっきりと確認できることは少ないため、異常が疑われる場合は超音波検査や血液検査が必要です。

分泌するホルモン(T4、T3)

甲状腺ホルモンの分泌は、脳の下垂体から分泌されるTSH(甲状腺刺激ホルモン)によってコントロールされています。

甲状腺が主に分泌するホルモンは次の2つです。

- サイロキシン(T4)

- トリヨードサイロニン(T3)

T3とT4はどちらも甲状腺ホルモンですが、体の中での作用の強さに違いがあります。

T4は、主に甲状腺から分泌され、体内でT3に変換されます。T3の一部は甲状腺でも直接生成されますが大半はT4が変換されたものであり、甲状腺ホルモンとしての作用が強いとされています。

甲状腺ホルモンの働き

甲状腺ホルモンは、全身の代謝をコントロールする司令塔のような存在です。具体的には以下のような働きを担っています。

- 基礎代謝の維持

- 血圧や心拍数の上昇

- 体温の維持

- 消化・吸収の促進

- 皮膚や被毛の健康維持

- 筋肉や神経の活動調整

- 赤血球の生成

このため、甲状腺ホルモンが不足すると「何となく元気がない」「太りやすくなった」「皮膚や被毛の状態が悪い」など、全身にわたる様々な不調が現れます。

犬の甲状腺機能低下症とは

甲状腺ホルモンの分泌量が不足、または欠如した状態が「甲状腺機能低下症」です。甲状腺機能低下症は、犬の内分泌疾患のうち最も多いと言われています。

しかし、この病気に限らずホルモン異常は一見ではわかりにくいため「年齢のせい?」「太っただけ?」「皮膚病かな?」と見過ごされてしまうことも多いです。

2つの原因

犬の甲状腺機能低下症の原因は、大きく以下の2つに分けられます。

- 原発性甲状腺機能低下症

- 続発性甲状腺機能低下症

原発性甲状腺機能低下症

症例のうち90%はこちらのタイプです。甲状腺そのものの異常によりホルモンが作れなくなります。

- 自己免疫性のリンパ球性甲状腺炎:自分の免疫が誤って甲状腺を攻撃する。

- 甲状腺の萎縮:老化や遺伝が関与していると考えられている。

続発性甲状腺機能低下症

脳の下垂体から甲状腺刺激ホルモン(TSH)が分泌されなくなることで甲状腺の働きが悪くなるケースです。腫瘍や奇形など、下垂体自体の異常が原因です。

そのほか、先天性や甲状腺以外の臓器の病気、医原性(薬剤による影響)による甲状腺機能低下症もあります。

甲状腺機能低下症は発症しやすい年齢と犬種

甲状腺機能低下症は、中〜高齢の犬に多く見られます。なお、子犬期で発症する場合は、中高齢のものとは異なる原因が考えられます。

発症しやすいとされる犬種は以下が挙げられます。

- トイ・プードル

- 柴

- ゴールデン・レトリバー

- ビーグル

- ドーベルマン

甲状腺機能低下症の症状

全身の代謝機能が落ちると、犬の全身に様々な症状が現れます。

- 元気がなくなる

- 疲れやすい

- 太りやすい

- 寒がりになる

- 両側性の脱毛、フケ、色素沈着(皮膚の黒ずみ)

- 被毛のツヤがなくなる、パサつく

- 心拍数の低下

- 体温の低下

重症化したときの症状

甲状腺ホルモンは神経伝達にも関わるため、重症になるとふらつきや顔面神経麻痺、発作、昏睡などの神経症状が出ることもあります。

また、まれに上まぶたや口周りの皮下に粘液がたまる粘液水腫を起こし、「悲劇様顔貌(ひげきてきがんぼう)」と呼ばれる独特の顔つきになることもあります。

これらの症状が見られるときは、すぐに治療が必要です。

皮膚病の背景に甲状腺機能低下症が関係していることも

甲状腺ホルモンは、皮膚や被毛の新陳代謝や健康維持に関与しています。ホルモンの不足は、皮膚のターンオーバーが乱れたり、免疫力が下がったりする原因となります。

膿皮症や外耳炎など、治りにくく再発しやすい皮膚病の治療をしていた犬が、実は皮膚の問題だけではなく甲状腺機能低下症だったということも珍しくありません。

左右対称の脱毛や、尻尾の毛が薄くなる「ラットテール」などの症状がある場合は、ホルモン異常も疑ってみましょう。

甲状腺機能低下症の診断方法

診断の基本は血液検査です。以下のホルモンの量を測定し、甲状腺の状態を判断します。

- T4(サイロキシン)

- TSH(甲状腺刺激ホルモン)

TSHが高いのにも関わらずT4が低い場合、甲状腺自体に問題がありホルモンが分泌できていないと考えられ原発性甲状腺機能低下症が疑われます。

また、多くの症例で高コレステロール血症が見られます。

血液検査以外には、超音波で甲状腺のサイズを確認することもあります。

甲状腺機能低下症の治療法

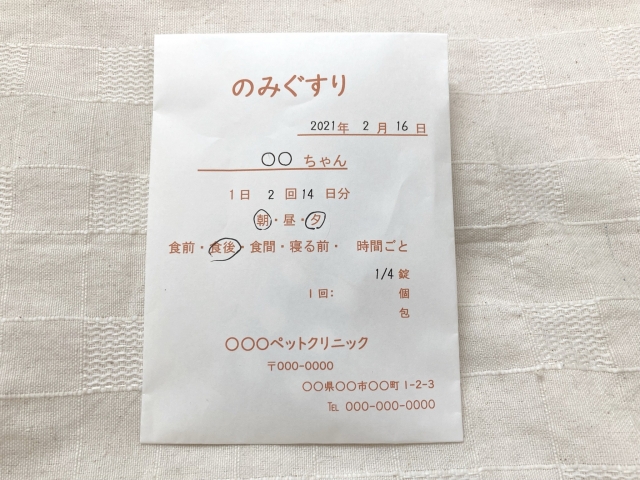

治療は、不足している甲状腺ホルモンを薬で補充する方法が基本です。よっぽどの重症例でなければ入院して治療することはあまりありません。

一生涯の投薬が必要ですが、適切に管理できれば症状は改善され、健康な犬と同じように生活できます。

そのためには、定期的に病院を受診し、血液検査でホルモンの量と状態をモニタリングしていくことが重要です。治療の初期は1〜2週間ごとに通院し、適切な投与量を決定します。状態が安定すれば1〜2ヵ月毎の通院になります。

自宅での管理

甲状腺機能低下症は、飼い主による自宅での管理がとても大切な病気です。

投薬の継続

薬の飲み忘れがないように気をつけましょう。ホルモンが補充されれば活動量は比較的早く回復しますが、皮膚や神経症状の改善には少し時間がかかることもあります。獣医師に処方された塗り薬なども併用しながら、焦らずに様子を見ていきましょう。

食事量と体重管理

甲状腺機能低下症の犬は、活動量が低下したり代謝が落ちたりするため、同じ量を食べていても太りやすくなります。1週間に1度は体重測定をして、体重の増減には気をつけましょう。食事量が適正なのか心配になったときは、獣医師や病院スタッフに相談してください。

まとめ

この記事では、中高齢の犬に多く見られる内分泌疾患、「甲状腺機能低下症」を解説しました。加齢によるものや、ただの皮膚病と思っていた症状が、実は甲状腺機能低下症のせいだったという場合もあります。

しかし、正しく診断を受けて、ホルモンの補充療法を生涯にわたって継続していくことで、多くの犬が元気な生活を取り戻すことができます。

飼い主さんの早期発見が、愛犬の健康を守る第一歩になります。気になる症状があるときは、動物病院を受診して獣医師に相談してみてください。

【執筆・監修】

獣医師:安家 望美

大学卒業後、公務員の獣医師として家畜防疫関連の機関に入職。家畜の健康管理や伝染病の検査などの業務に従事。育児に専念するため退職し、現在はライターとしてペットや育児に関する記事を執筆中。